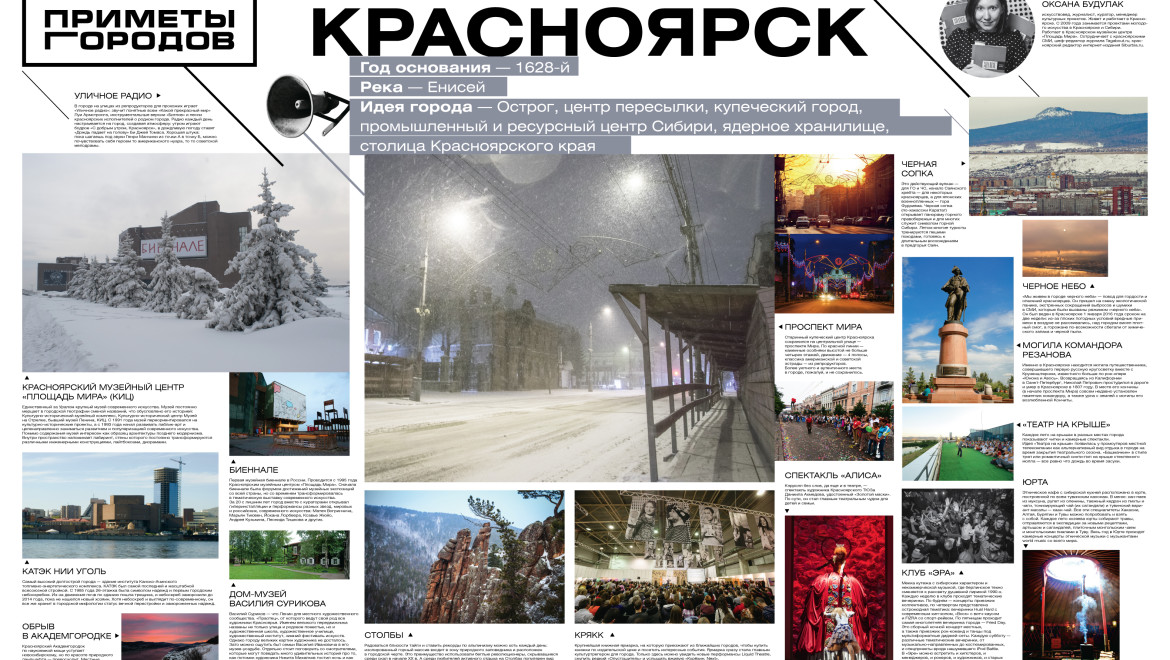

Нижний Новгород

Нижний Новгород

Нижний Новгород основан в 1221 году как восточный форпост Владимирского княжества в военных походах на Волжскую Булгарию.

Главная гордость города — изобретатели, инженеры, ученые… Тут целый букет всемирно известных имен сотрудников Института прикладной физики РАН

История

Город строили на высоких Дятловых горах развернутым к Оке и Волге. В 1350 году он стал столицей обширного самостоятельного Нижегородско-Суздальского великого княжества, конкурировавшего с Москвой. В XVI в. Нижний обзавелся каменной крепостью, был местом сбора для походов на Казань. Когда с Казанью разобрались, Нижний Новгород стал помогать Москве по разным поводам, в том числе освобождаться от интервентов. В 1612 году земский староста Козьма Минин собрал деньги на народное ополчение и вместе с Дмитрием Пожарским прогнал врагов из Москвы. Главная площадь города носит имя Минина, кроме того, в Нижнем национальному герою установлено три памятника, в том числе уменьшенная копия монумента с Красной площади Москвы. Губернским городом Нижний Новгород назначил уже Петр Первый, а декабристы вообще думали перенести сюда столицу. Но перенесли в Нижний в конце концов знаменитую Макарьевскую ярмарку, благодаря чему город решительно шагнул за Оку на низкий берег, а сама ярмарка стала уже именоваться Нижегородской. Она работала успешно — создала городу славу, а опыт проведения крупных международных сборищ был использован уже при проведении Всероссийской промышленно-художественной выставки 1896 года. Следующие импульсы градостроительного развития тоже связаны с переносами — заводов с запада страны в Первую мировую войну, а в советское время — американских технологий при возведении Автозавода, советского промышленного гиганта. Строительство Автозавода окончательно закрепило за низменностью за Окой роль промышленной территории, развивавшейся по принципу рабочих слобод, обросших в советское время панельными микрорайонами. С 1932 по 1990 год город официально назывался Горьким, с конца 1950-х был закрытым.

Сегодня

Основные предприятия города держатся на заказах на оборону: здесь выпускают пушки, самолеты, электронику. Самые известные заводы — Красное Сормово и Автозавод — строят танкеры и «газели». Главная гордость города — изобретатели, инженеры, ученые… Тут целый букет всемирно известных имен сотрудников Института прикладной физики РАН. Главный вуз города носит имя Лобачевского, и Торгово-офисный центр на месте дома, где родился ученый, называется «Лобачевский-плаза». В 1980-е в закрытый Горький сослали академика Сахарова. Открыл город и вернул ему имя уже первый губернатор — бывший физик Борис Немцов. Он же поддержал идею музыкального Сахаровского фестиваля, которым город гордится и теперь. А народный мемориал Бориса Немцова поддерживается на главной улице города — Большой Покровской, перед зданием Драматического театра.

Марина Игнатушко, Нижегородский архитектурный рейтинг

Мы вам покажем

Канатная дорога

Нижегородская канатная дорога над Волгой считается самой протяженной в Европе и одна из самых высоких в мире: высота безопорного пролета больше 800 м! Канатная переправа — альтернативный вид городского транспорта, который соединяет город-спутник Бора и Дятловы горы, на которых и стоит исторический Нижний. На канатке лучше прокатиться на закатном солнце: панорамные виды на город и Стрелку метафизически красивы.

АРКА парка

Главные входные ворота Автозаводского парка культуры и отдыха — своеобразный портал времени, который открывает вход в эпоху 1940-х. Именно в это время и строили ворота с деревянными плашками, покрашенными масляной краской, символикой из советского прошлого, с римской арочно-ордерной ячейкой, перекроенной на свой лад…

Банк «Гарантия»

С этого здания начинался миф о Нижнем Новгороде как архитектурной столице России 1990-х. В архитектуре исторические аллюзии слились с конкретными обстоятельствами места и времени. Здесь есть все: золотые райские яблоки, башня-минарет, похожая на НЛО, карниз, попытавшийся стать аркой. Вторая очередь банка уже в виде «Титаника» поплыла над оврагом, где когда-то текла речка Почаина.

Шуховская башня

Это одна из двух сохранившихся в России высотных многосекционных гиперболоидных конструкций инженера В.Г. Шухова. Шуховская башня на Оке построена через 7 лет после башни на Шаболовке. Чтобы увидеть ее на берегу Оки, нужно пробираться через промзоны, поселки и лес…Сохранилась она чудом, но в 1990-х и 2005 году ушлые люди стали сдавать в металлолом части конструкции. К счастью, за башню успели заступиться ученые и инженеры. Теперь у произведения великого Шухова дежурит охранник с собакой.

Стрит-арт. Уходящая натура

«Новый город: древний» — фестиваль стрит-арта, который уже несколько лет делает художник Артем Филатов. Дома, предназначенные на снос, покрывают нежными росписями. Чаще всего они наивные, без ярких красок, с тонким чувствованием места и фактуры. Эти граффити помогают зафиксировать память об историческом городе. Всего на онлайн-карту нижегородского стрит-арта нанесено 300 объектов.

«Прорыв»

Эта скульптура порвала город на две неравные части: часть жителей люто ее ненавидит, другая считает отличным местом для селфи. Кричащий гигант, вылезающий из земли из-под коврового газона, установлен год назад на берегу Волги в микрорайоне «Мещерское озеро». Скульптура — работа венгерского художника Эрвина Эрве-Лорана. Впервые она появилась в Будапеште в 2014 году и была признана лучшей монументальной скульптурой в мире. Через год ее копии отправились в немецкий Ульм и в российский Нижний Новгород.

Музей-квартира Горького

Алексей Пешков стал Максимом Горьким в Нижнем Новгороде. Здесь он сменил несколько адресов. Последний — дом Киршбаума на улице Семашко, где уже знаменитый писатель прожил с 1902 по 1904 год и куда стремилась попасть просвещенная богема. Например, здесь пел Федор Шаляпин. Под распахнутыми окнами второго этажа собиралась толпа, чтобы послушать пение самого хозяина и его гостя. Обстановка музея-квартиры воспроизводит атмосферу начала прошлого века. Даже обои в комнатах отрисованы по сохранившимся фрагментам и напечатаны заново…

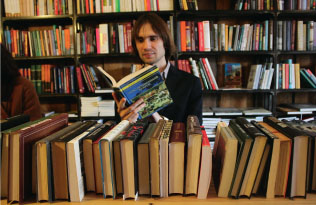

«Слова и Вещи»

Единственная в Нижнем книжная лавка, дающая книги на прокат, — магазин «Слова и Вещи» издательства «Красная ласточка». Здесь можно выпить кофе, посидеть и почитать, а если понадобится — купить книги по искусству, гуманитарным наукам, детские книжки. Если повезет — застать камерную встречу или лекцию, послушать рассказ о городе.

Лавка находится на самой крутой улице Нижнего — Почаинской, 17.

Арсенал

Это историческое здание на территории Кремля полторы сотни лет простояло как призрак. Теперь здесь центр современного искусства. Арсенал приспосабливали к современной жизни 10 лет, сохраняя его исторический вид, насыщая новыми функциями. В интерьере — чугунные плиты на полу, расчищенная кирпичная кладка, новые деревянные стропила, а анфилады теперь без лишних перегородок. Появилось стеклянное ограждение у балкона центрального ризалита. Во дворе Арсенала — 150-метровая скамья, самая длинная в городе.

Каньоны

Нижегородские овраги однажды назвал «каньонами» один американский журналист. Широкие и глубокие, они разделяют холмы Дятловых гор, на которых стоит исторический город. Когда-то в оврагах текли реки… Съезды, соединяющие верхний город с рекой, напоминающие природные образования, построены людьми. Проверить достоверность сравнения с каньонами лучше всего на набережной Федоровского — там есть мосты, откуда просматривается место слияния Оки и Волги. Оценить красоту рельефа можно на маршруте по бровке откоса от начала улицы Горького до метромоста, где видно, как магистраль проложена по оврагу.

Соцгород

Идеальный город строился для работников автомобильного завода в конце 1920-х. Район отличается особым масштабом и атмосферой: дома-общаги и дома для передовиков производства, коммунальная линия, школьная линия, стадионы, универмаг, огромный Дворец культуры, автомобиль «Победа» на пьедестале (самодельный памятник рядом с продуктовым магазином) и Музей ГАЗа… Одряхлевшую романтику района потеснила беспощадная современность, но даже перелицованные символы поражают воображение. Например, бывшая конечная станция детской железной дороги «Счастливая» теперь служит Дворцом бракосочетания.

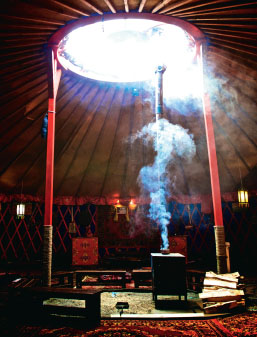

Дзержинск

Город Дуст — так называют столицу «бытовой химии» сами жители Дзержинска, что в получасе езды от Нижнего. Однако советский градостроительный эксперимент выглядит оптимистично: широкие проспекты, обилие зелени, парадная архитектура. Город строился с нуля по проектам архитектора Кусакина. На сравнительно небольшой территории прочитываются градостроительные наслоения разных десятилетий. Например, здесь интересны примеры периода конструктивизма: техникум (в плане изображает паровоз) и дом-коммуна. Обратите внимание также на мозаику на фасаде 50-метрового бассейна в самом центре города.